视角的悖论:为何同一个月亮看起来不同?

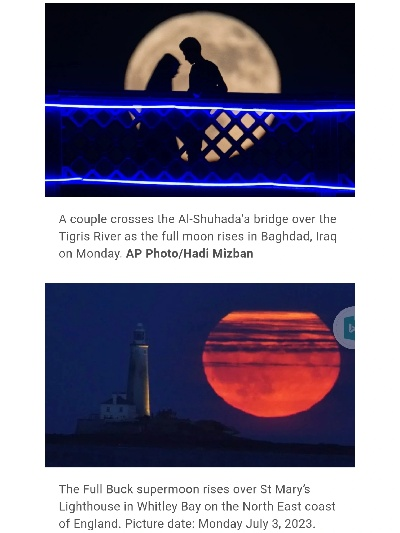

当地球两端的人同时仰望夜空时,月亮的形态可能截然不同。

北半球看到的是月亮的"正脸"而南半球观察到的则是略微倾斜的"侧影"

。这种差异源于:

-

地球自转轴的倾斜角度

(23.5度)导致观测视角偏移 -

月球轨道平面与地球赤道面的夹角

(约5度)叠加形成的复合效应 -

大气折射差异

:低纬度地区月光穿透更厚的大气层

| 观测位置 | 月亮形态差异 | 文化象征差异 |

|---|---|---|

| 北半球 | 更圆润饱满 | 常关联团圆 |

| 南半球 | 更瘦长尖锐 | 多隐喻孤独 |

核心解答

:这种物理差异恰恰证明,人类对月亮的感知永远受限于所处时空的坐标。

时空折叠:月光传递的延时浪漫

当悉尼的情侣对着满月许愿时,伦敦的旅人看到的可能是残月。

月光需要1.28秒才能抵达地球

,这个看似短暂的时差背后藏着更深层的哲学命题:

1.

光的旅行时间

使"同时观月"成为伪命题

2.

潮汐锁定现象

让月亮永远用同一面对地球

3.

古代航海家

曾利用这种视角差计算经度

重点案例

:18世纪库克船长在南太平洋发现,当地土著描述的月亮盈亏周期比欧洲记录晚半天,这成为证明地球球体的早期证据之一。

文化镜像:月亮如何成为人类情感的容器

中国的"千里共婵娟"与阿根廷的"Luna de miel"(蜜月)

虽然指向同一天体,却承载着截然不同的集体潜意识:

-

东亚文化中月亮是

阴性能量的图腾

-

印加文明将月亮视为

农业周期的守护神

-

现代天文学用激光测距仪在月亮上留下

人类文明的刻度

数据印证

:阿波罗11号留在月面的反射器显示,地球与月球每年远离3.8厘米,这种微妙的疏离恰似现代人仰望月亮时的心理距离。

量子纠缠:当观测行为改变月亮本身

海森堡测不准原理在宇宙尺度上演:

NASA的月球勘测轨道飞行器证实,人类观测设备的热辐射已永久改变了月球极地阴影区的温度环境

。这引发出更尖锐的问题:

- 望远镜的观察是否让月亮更"真实"?

- 登月脚印是否破坏了月亮的"纯粹性"?

-

阿波罗计划带回的382公斤月岩

,究竟属于全人类还是特定国家?

悖论浮现

:当我们凝视月亮时,也在用文明滤镜重塑它的本质。

站在地球另一端看月亮的人,本质上是在寻找那个永远偏离15度的自己。那些以为被月光照亮的思念,或许只是大气层折射的幻觉——但这恰恰构成了人类最动人的自欺。