地质年代的划分逻辑

地球46亿年的历史被科学家划分为不同代、纪和世,就像一本巨著的章节划分。中生代作为恐龙统治的黄金时期,包含三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个连续阶段。其中

侏罗纪(约2.01亿-1.45亿年前)比白垩纪(约1.45亿-6600万年前)早约5600万年

,两者之间存在明确的地层界限——全球广泛分布的白垩岩层成为分界的"天然书签"。

大陆漂移:从超级大陆到七洲四洋

侏罗纪初期,地球刚经历三叠纪末期的生物大灭绝,残存的恐龙在盘古大陆裂解形成的劳亚大陆与冈瓦纳大陆上迅速扩张。而到白垩纪时,大陆已分裂成接近现代的格局:

- 劳亚大陆分解为北美与欧亚板块

-

冈瓦纳大陆碎解为南美、非洲等板块

这种陆块分散导致白垩纪出现更多区域性恐龙物种。

气候与植被的变革

侏罗纪以温暖潮湿气候为主,全球年均气温比现在高3℃,极地无永久冰川。裸子植物(如苏铁、银杏)构成恐龙的主要食物来源。白垩纪则出现显著变化:

- 被子植物(开花植物)崛起并最终占据主导

- 大气含氧量达现代150%,二氧化碳浓度是工业革命前6倍

- 海平面上升形成广泛浅海环境。

恐龙演化的关键差异

虽然两个时期都是恐龙盛世,但生物特征存在明显代际差异:

侏罗纪的标志性特征

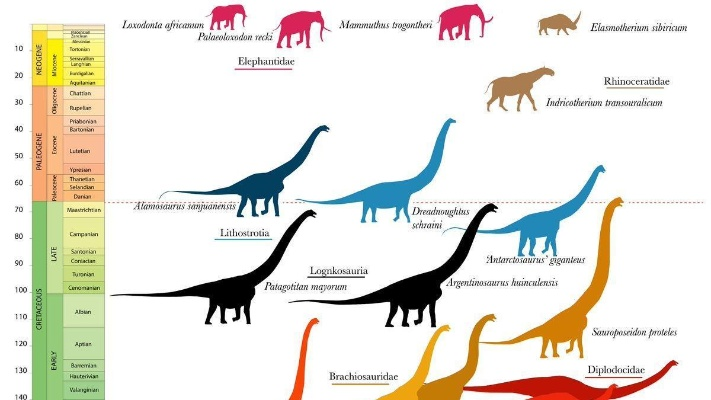

- 蜥脚类恐龙体型达到巅峰(如35吨的腕龙)

- 出现最早带羽毛的兽脚类恐龙

- 翼龙主宰天空,海洋由鱼龙统治

白垩纪的创新进化

- 角龙类(如三角龙)和鸭嘴龙类快速辐射

- 暴龙科成为顶级掠食者

- 真鸟类开始多样化,哺乳动物出现有胎盘类。

为何不合并为"纪"?

地质年代划分遵循岩层特征而非生物类别。白垩纪地层中特有的微体生物钙质沉积(白垩岩),与侏罗纪岩层形成鲜明对比。这种全球性沉积差异,加上板块运动、气候变迁等综合因素,使科学家必须将二者区分。

灭绝事件的启示

白垩纪末期的陨石撞击事件导致恐龙灭绝,而侏罗纪末期并未发生大规模灭绝。这种差异性提醒我们:

地球生态系统既存在连续性,又充满突变节点

。当今全球变暖的速率已达白垩纪温暖期的10倍,这种对比为人类活动对气候的影响提供了地质尺度的参照。